<きっかけはVFOのディスプレイ?>

DSPicを使って、昔苦労したフェージングタイプSSB用の音声用PSNが、高精度で作れる・・・、という話がネットに。

開発者のTj Labの上保さんに連絡し、ソフトをダウンロードさせて頂いてテストしてみました。音声帯域全体で、驚きの正確さで90°位相差の信号が得られ、舌を巻きました。

このTj Labさんの記事を見ると、カラーの2重ダイヤルの目盛板がギアダイヤルのように回転するVFOのディスプレイが眼に止まりました。

リンクは、こちら これは、素晴らしい! 明るく、見やすく、そして昔懐かしい!!

DSPicは既にESP32をベースに替え、マルチバンドのVFOやSDRの段階まで進んでいる由、何だか新しい世界をチラ見したような気分になりました。hi.

このディスプレイを搭載したVFO、トランシーバーを是非作ってみたい!

しかしこちらは、SDRもESPも、それをコントロールするArduinoも、全くズブズブの素人です。

井の中の蛙が、月を眺めるような気分もありました。何年かかるやろう?

<VFOの仮組テスト>

まずは、マルチバンドのVFOを試してみる事にしました。システムは未経験のArduino。正月2日に書店で入門書を買いました。hi.

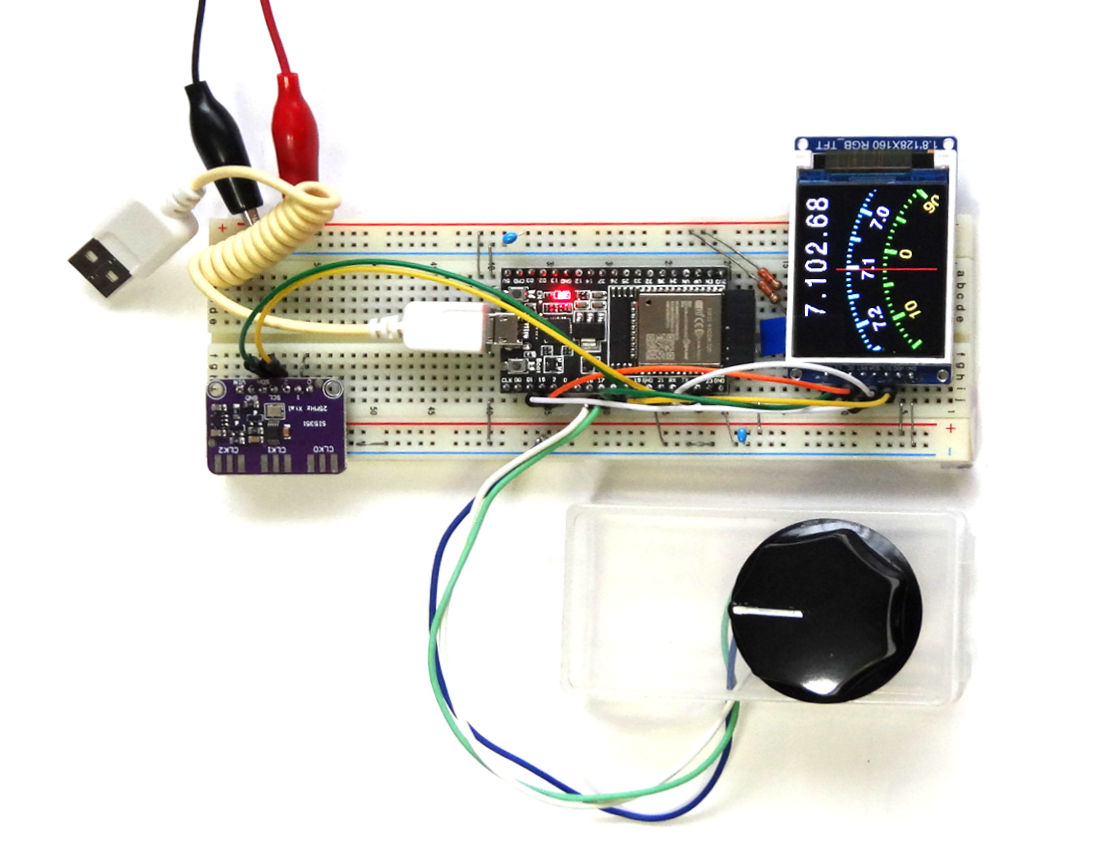

VFOのソフト(スケッチ)をダウンロードさせてもらい、友人や、既にSDRを作成されていた、JG3PUP山口さん、そのご友人でSDRのもう一人の開発者、WH2Q後藤さんにアドバイスやご協力を得ながら、ブレッドボードで仮組してみました。

コントロールにESP32開発ボードを使い、これで下に写るエンコーダーの信号を読み込み、発振器のPLL、Si5351と、ディスプレイを動かします。

最初、設定をうまくやれていなかったのですが、やり直してうまく動作しました。下の写真のようです。

これは部品も少なく、中国手配のデバイスもうまく動作しました。しめしめ。

入門書を買ってから、20日程経っていました。

ブレッドボードで仮組のVFO。 下に写るのはロータリーエンコーダー。

ブレッドボードで仮組のVFO。 下に写るのはロータリーエンコーダー。発振器のSi5351は、スプリアスに注意して使った方が良さそうです。

<SDRジェネレーター>

上記VFOに並行して、ジェネレーター部分のSDR製作の準備にかかっていました。

ブロック図がTj Labの下記ページに公開されています。

リンクは こちら

SDRは、ESP32-S3を中心に構成され、受信時、送信時とも30kHzのキャリア周波数を基準に信号を受け入れ/出力します。

それを基本に、信号を変換、ヘテロダイン等して、16.93MHzで送受信します。

BPFに帯域が20kHzのセラミックフィルターを用いるので、スプリアスは相当にカットされそうです。

後藤さんが、氏のHP(リンクは こちら)に、このSDRの解説をアップされています。

リストの上位に、”New”と付記されたリンクが貼られています。

私は後藤さんから、このSDRと、VFO、ミキサー(周波数変換)の各ユニット用の基板を分けて頂きました。

氏からは、これらの回路図、VFOユニット用スケッチ、部品の諸元や調達先のリスト、組立やコンパイルの手引きなども提供頂きました。

部品は、国内調達を基本にしましたが、一部には中国調達も交えました。

各位のアドバイスで、チップ部品の多くをマルツから入手しました。かなり少量から注文を請けてもらえました。

判らない事が時々あり、後藤さん、PUPさんや、上保さんにも相談しました。皆さん、ありがとうございます。

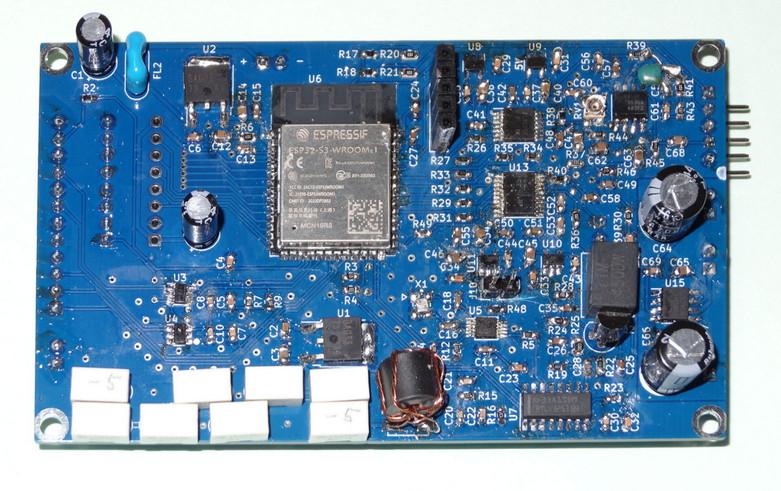

出来上がったジェネレーターユニットが下の写真です。はがきの半分ほどのサイズです。

このSDRは、SSB、CW、AM、FMのオールモードで、IFのシフト、可変帯域幅、ノッチフィルターもついた優れものでした。

<VFOとミキサーユニット>

実は、VFOユニットを最初に作りました。部品の密度が低めだったので・・・。hi.

HFから144MHzまでカバーしています。

このユニットは凡そはがきサイズで、ジェネレーターとミキサーユニットを上に取付けられるようになっています。

また、SDRのコントロール等に使うスイッチ付きVRも、ここに取付けるようになっていました。

VFO用のディスプレイと、SDR用のディスプレイ(Sメーターやバンドスコープなどなど表示)は、その反対側に取りつきます。

当初、PLLのSi5351の実装に半田ブリッジを作ってしまい、同ICを飛ばしてしまいました。トホホ。気を取り直して付け替え。

ミキサーユニットはDBMと、VFOからの信号受け入れ系統を送受信に共用し、送受信用の各アンプと、受信用のバンドパスフィルターをも装備したものです。

ここの出力で、-5dBm程(7MHzの場合)が得られました。

当初、ここに用いたアナログスイッチのFSA3157(中国調達)が動作せず、後藤さんの情報により4157に取替えて、無事動作するようになりました。やはり中国調達のリスクが出ました。hi. (但し、他の中国調達品は全部動作しました。)

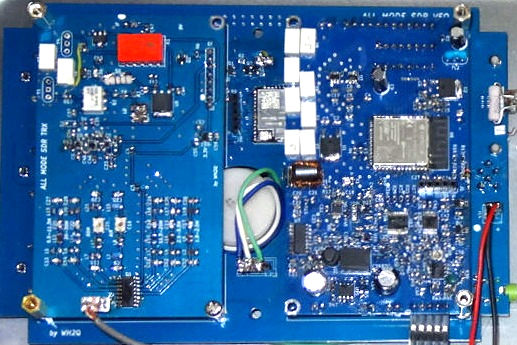

下の写真は製作途上で、ディスプレイ側から撮ったVFOユニットです。受信用プリアンプをオンにしており、VRの軸が赤く光っています。

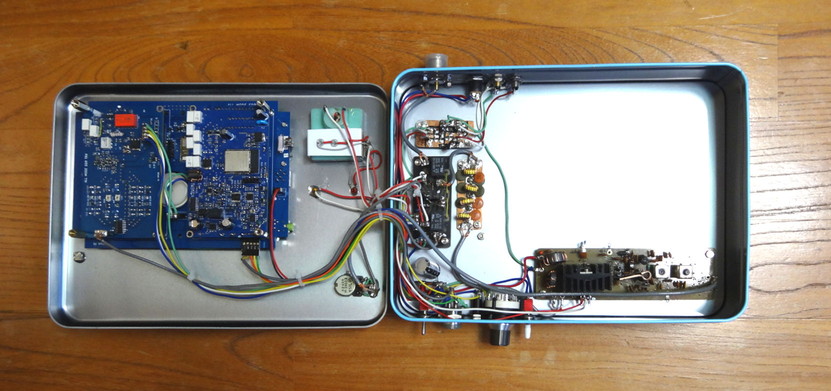

VFOユニットにジェネレーターとミキサーユニットを取付けた状態が、下の写真です。

<パワーアンプとLPF>

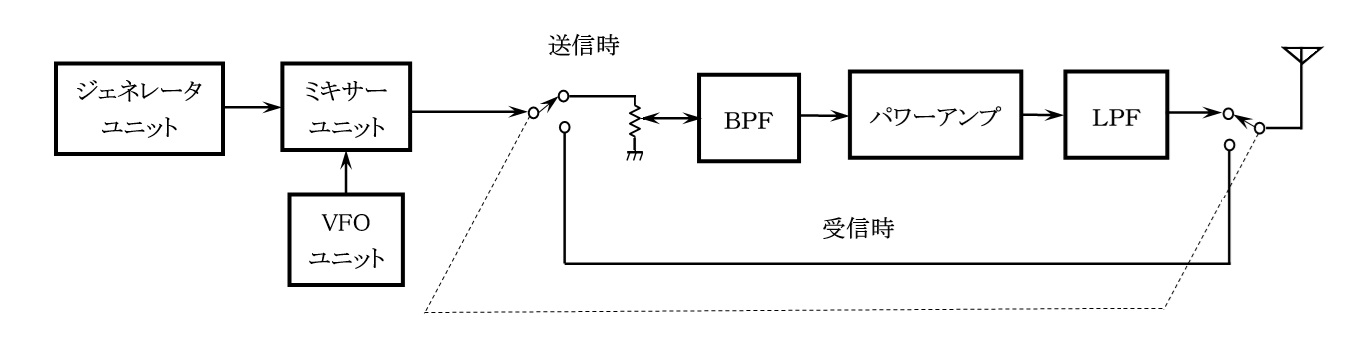

このユニットに続けて、送信用のBPF、QRPのパワーアンプとLPFを設けることにします。

そこまでの構成を下のブロック図に示します。

送受信の切替えはリレーで行います。

今回は試作なので、パワーアンプは7MHzモノバンドのQRP、出力はmax3Wとしました。

7MHz以外で送信する場合は、このリレーを動作させず、ミキサーユニットの出をそのまま出力することにします。

この切替のために、リレーユニットを製作しました。

リレーユニットには、ミキサーユニットからBAND信号をパラ取りして供給し、BAND0を選択した時に送信時リレーを動かす自動機構を盛り込みました。

(BAND0には10MHzも含まれるのですが、私は10MHzに出ていないので・・・。^^;)

また、外付けアンプのスタンバイ等用出力のため、スタンバイユニットも設けました。

これらに合わせ、ミキサーユニット等には、スタンバイ信号の取り合いに便利なようPTT入力にダイオードを挿入するなどの小さな改造を行いました。

リレーユニットとスタンバイユニットの回路は、こちら

パワーアンプは昔作ったユニットを流用しました。BPFは、アンプユニット上の複同調1段とします。

このアンプ、5W余り取り出せますが、放熱器が小さいので発熱が多く、抑えて使います。hi.

BPF手前のVRは、外付けアンプを用いる場合にドライブを調節するためのものです。

パワーアンプの回路図は、こちら (手書きですみません)

LPFの回路図は こちら Cは選別し、Lは実測して巻き幅を調整しました。

これらをひとまとめにして、下の写真のようにケースに入れました。試作なので、ケースはお菓子の缶です(実はジョーク?)。hi.

令和のユニットと昭和のユニットが同居したような姿です。 見た目のアンバランスには目をつぶることにします。hi.

蓋を閉じた外観は冒頭写真のようです。

<動 作>

VFOのダイヤルを回すと、ギアダイヤルのように目盛板が回り、また早回しするとスピードが加速してQSYが楽になります。

受信時はIFシフト、パスバンド調整、ノッチフィルターが混信対策に便利です。またリアルなSメーターは見ていて楽しいです。

自作機にバンドスコープというのも、嬉しい機能です。

送信では、SSBモードでシングルトーンを入れ、出力をスペアナでモニターしたのですが、逆サイドバンドが全く見つかりませんでした。何と!

開発者の上保さんに聴いてみると、「見つかるわけがない。音声の周波数を上げているだけ」と言われ、目が点に・・・。hi.

送信時の出力は、各電波モード毎にソフトで若干調整できるようになっています。

パワーアンプは放熱器が小さく、温度上昇のために出力低下が起こるので、連続波となるFMやAMの出力は小さめの設定が良いかもしれません。

LPFは、スペアナで周波数特性を測定した時は、目的周波数の7MHzでのロスは0.5dBなどと小さくても、実際に回路に入れると出力が2~3割減少(-1dB以上に相当)、或いはそれ以下となりました。

色々トライアルしたのですが、設計上の遮断周波数を少し高めに設定し、計測上のロス0.3dBで辛抱する事にしました。hi.

パワーアンプの出力が、50Ωからずれているためかも知れません。

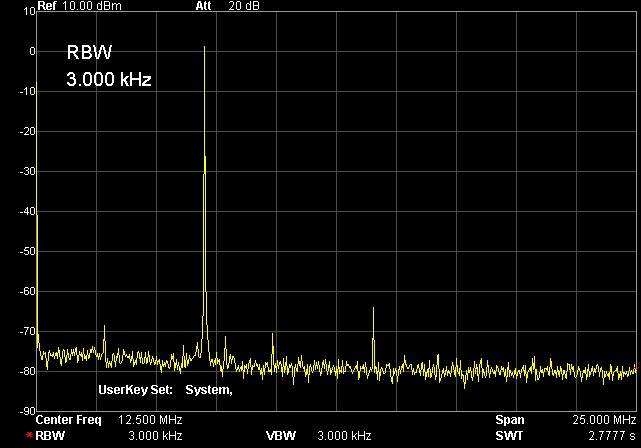

気になる出力(7MHzで2W)のスプリアスは下図のようで、-60dB程に低減されていました。

これでひとまず、受信はオールバンド、送信は7MHzモノバンドというトランシーバーになりました。

<外付けパワーアンプ>

上記の出力を、RD16HHF1を使った手持ちの50Wアンプでパワーアップしてみようと考えました。

そのため、先のリレーユニットに似た、リニアアンプリレーユニットを製作しました。

LPFも改めて組込みますが、これは耐圧が少し高めの部品を用います。

ケースはちょっと悪ノリですが、またお菓子の缶を使いました。hi.

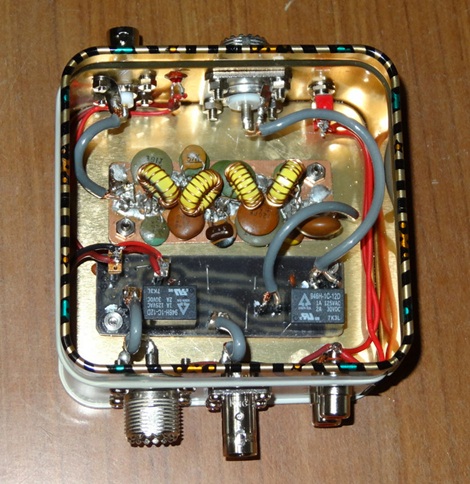

中身は下の写真のようです。

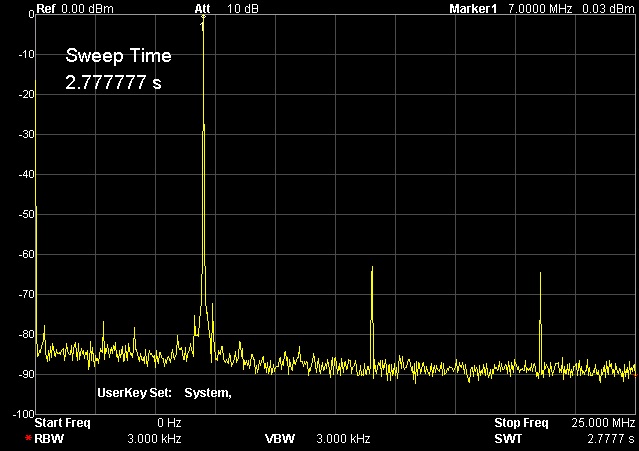

50Wアンプの出力をスペアナで測定した結果が下のようで、スプリアスは-60dB以下になりました。

<あとがき>

オールバンドのSDRを使って、送信時は7MHzだけ増幅して出力するというショートカットではありますが、実用域となりました。

井戸から月を眺めていた蛙が、地上に出られたかな、という気分です。

着手してから半年余りですが、私にすれば超高速です。hi.

FBなシステムを利用させて頂き、また皆様にご協力頂いたお陰です。

各位に感謝します。

<その後・・・・>

本機を7MHzの他のバンドにも使ってみたい、しかし大規模な改造はやめておきたい・・・、と思いついたのが、昔風のプラグイン方式です。

今あるBPFとLPFをプラグインに変え、パワーアンプの入りと出にソケットを設けて、他バンドのプラグインに差し替える事にします。

下の写真は、プラグイン方式に変えたアンプ部です。アンプ基板は、BPF部を切断しました。

放熱器をささやかに拡張しています。hi.

BPFは右下に写る10Kトランス2個の複同調、LPFは左側中部のトロイダルコイルの3段π型で、10MHz用を装着しています。

外付けアンプも、手持ちアンプの流用やリレーユニット方式をやめ、RD16HHF1プッシュプルで新たに公称50Wアンプを製作しました。

これも、LPFをプラグインにして、HFの複数のバンドに使えるものにしました。

下の写真の通りです。 このアンプを繋ぐ時は、トランシーバー側のLPFをこちらに差し込みます。hi.

私も何とかSDRを手にして、蛙が月に向かって跳ねているような気分です。hi.

<後日談-2>

「鉄は熱いうちに・・・」で、上に紹介した仮組VFOを、装置にまとめました。

(1年近く仮組のままでした。hi.)

中華製のSi5351発振器の出力の直結で、アッテネーターもLPFも無い、単純なオシレーターです。^^;)

IF周波数等のオフセットも無しです。

下の写真の左が外観、右が内部です。

出力周波数を改めて測定してみると、7MHzで何と、1kHz余り高い周波数で発振していました。

14MHzでは2kHz余でした。精度が140ppm?!

これは、中華製の紫の小さなボードに乗っている25MHzの発振器のズレとしか考えられません。

スケッチで設定されているクリスタルの周波数をズレの分だけ上げてESPに書き直し、OKになりました。

こんな課題も簡単に解決できる・・・。いいシステムですね。

前のページへ

Home Page